生命の「均質化」という病理:NMN研究のマウスから現代犬へ──レジリエンスを再設計する「並び立つ獣医臨床」の未来像

Abstract

現代の家庭犬の生活は、食事・運動・環境刺激の多くが均質化され、研究施設で飼育される実験動物に近い構造を持ちつつある。この均質化は、犬の遺伝子が本来備える応答性や可塑性を十分に引き出せず、結果として老化の開始を早め、健康寿命を圧縮している可能性がある。本稿では、マウスを用いた長寿研究の前提を起点に、犬の生活環境の「マウス化」という問題を提示し、環境刺激がエピジェネティクスを介して遺伝子発現に与える影響を整理する。さらに、食事と腸内バイオームを“内なる環境因子”として位置づけ、外的環境刺激と内的環境刺激の両輪が、犬のレジリエンスと生命システムの再構成能力を支えていることを論じる。

臨床獣医師の役割は、すべての因子を一度に操作することではなく、その犬に最も不足している刺激を見極め、スモールステップで環境を再設計しながら、犬とオーナーの隣で生命の再構成を支えることである。本稿は、遺伝子とマイクロバイオームを視野に入れた現代的臨床の一つの立ち位置を提示する。

Keywords : canine healthspan, environmental enrichment, epigenetics, gut microbiome, resilience, gene expression plasticity, veterinary clinical philosophy, NMN

マウスのNMN研究から見える前提の歪みと「寿命」の本質

近年、NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)が「長寿遺伝子(サーチュイン遺伝子)のスイッチを入れる物質」として注目され、マウス実験でも寿命延長効果が報告されている。しかし私は、これらの研究結果そのものではなく、前提として用いられている“実験マウスの環境”に着目すると、動物の寿命と日々向き合う臨床獣医師としてどうしても見過ごせない違和感が残る。

本稿はNMNの効果を否定するものではない。ただ、「実験マウスという存在が、どれほど本来の生命力を発揮できているのか」という問いを避けて通れないのだ。

研究を成立させるために「均一な個体」として管理されたマウスは、栄養条件・温度・光周期などが厳密に管理され、嗅覚刺激も乏しく、行動選択の自由もない。それは同時に、探索・選択・変化という生き物にとって本質的な刺激が極端に欠如した場でもある。 こうした「環境エンリッチメントが欠如し、生体機能が鈍った状態」で短命に終わるマウスを”標準”として扱った上での研究結果は、本当に“NMNが寿命を延ばした”と言えるだろうか?

つまり、寿命延長(lifespan)の研究として語られている現象の中には、実は健康寿命(healthspan)の回復——言い換えればレジリエンス(resilience:環境変動から立ち直る回復力・耐性の総体)の部分的回復——が混ざっている可能性がある。均質化が深いほど、生体は変化に脆くなる。そして、弱ったところに介入すれば寿命が「伸びた」ように見える。だがそれは、天井を押し上げたのか、落ちていた床を持ち上げたのか。ここを区別せずに議論が進むと、結果の解釈に大きな差が生まれる

この“前提の歪み”は、じつは私が日々臨床で感じている犬の老化パターンとも驚くほど構造が似ている。日々多くの犬たちと向き合い、その生から死までを見届けていると、「健康寿命」と「遺伝的な寿命」は似て非なるものだと痛感させられるからだ。

食事のバリエーション、散歩や遊び、飼い主や他個体との社会的接触といった外環境からの刺激が豊富な犬は、明らかに若々しく、病気からの回復も早い。つまり「健康寿命」は環境因子によって確実に延ばすことができる。 しかし、一方で「生命としての寿命の限界値(天寿)」そのものが伸びているかといえば、そこには超えられない壁があると強く感じる。

臨床の現場では、どれほど恵まれた環境で健康に過ごしてきた犬であっても、ある時期を境に急激に筋肉量が落ち、フレイル(虚弱)の状態となり、「老化のスイッチ」が入る瞬間がある。一度そのスイッチが入ると、そこからの流れは環境改善や医学的介入では止められないことが多い。 これは、人間の100歳を超えるような長寿者(センテナリアン)の研究とも合致する。彼らの遺伝子を調べると、サーチュイン遺伝子のコピー数が平均的な人(80歳程度)の2〜4倍存在するという報告がある。実際、長寿者の中には喫煙や飲酒を好む人もいるが、それでも病気知らずで長生きするのは、環境要因や医学的介入を超えた「個体の修復力(遺伝的資質)」が強固だからではないだろうか。犬種によって長寿遺伝子の発現傾向が異なるのも同様の理屈だろう。

つまり、サプリメントや薬で「遺伝子レベルで決定づけられた寿命の天井」を押し上げることは容易ではない。しかし、「本来持っているポテンシャル(健康寿命)」を環境因子によって最大限まで引き出すことはできる。実験室のマウスがNMNによって取り戻したのが「本来の健康寿命」であるならば、私たちが犬たちのために目指すべきは、サプリメントによる寿命の延長という不確実な夢よりも、食事・運動・社会的刺激といった生活環境のエンリッチメントによる「健康寿命の最大化」ではないだろうか。

この視点に基づき、生命が本来もつポテンシャルを、環境によってどこまで引き出せるのか、現代の犬の食生活と腸内バイオームの再構築について考察していきたい。

今日の犬の生活は“研究施設マウス化”していないか?

──均質な環境が恒常性維持機構を減衰させる

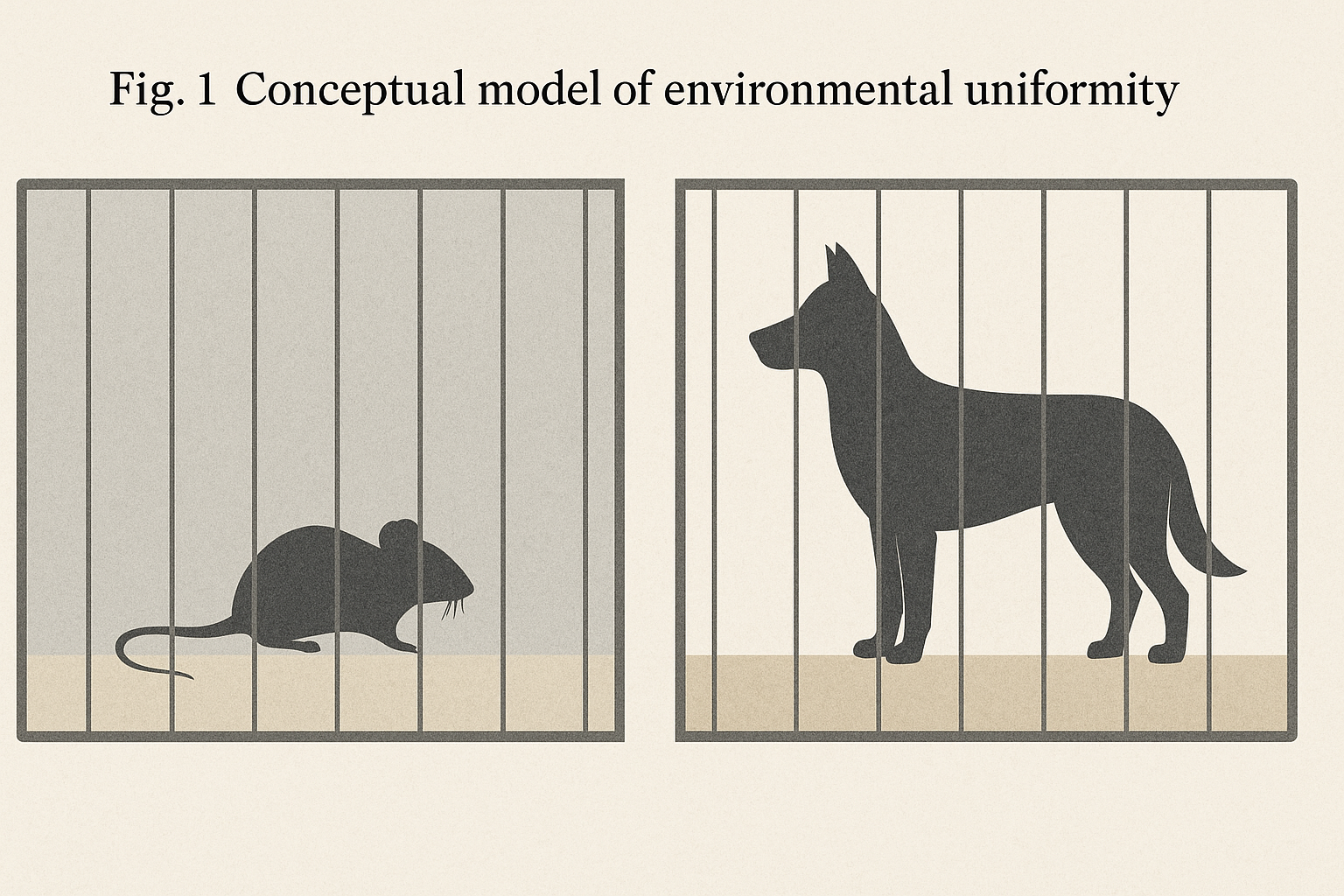

第1章では、NMNマウス実験における対照群の寿命延長が、過度に均質化された実験環境によって生体が本来持つレジリエンスが損なわれた結果ではないか、という疑問を提示した。この実験環境の構造を、現代の犬の飼育環境に重ね合わせたとき現代の犬の生活も、同じ構造を帯びてしまっていないか、という疑問に直面する。すなわち、愛情と安全の名のもとに徹底された生活環境の「均質化」が、犬の生体機能に「研究施設マウス化」と構造的に類似した影響を与え、その生命力(恒常性維持機能homeostasis)を減衰させているのではないか、という問いである。

「健康寿命の最大化」とは、生命が持つネゲントロピー(Negentropy:無秩序化に抗う力)を最大限に拡張することに他ならない。しかし、リスクを排除し、ルーティンが固定化された生活は、この生命の複雑性を削ぎ、以下に示す四つの生体入力チャネルを極端に狭めている。

均質化と生体入力チャネルの減衰メカニズム

(1) 食の多様性の欠如と腸内バイオームエントロピーの低下

現代の犬の食生活は、栄養学的に完璧な単一フードに依存する傾向が強い。 これは、代謝系への入力情報(栄養素・異物)の均質化を意味する。

・結果としての帰結: 腸内細菌叢が扱う情報源が単調化し、バイオームの多様性が失われる。これは生命活動の基盤におけるエントロピーの低下であり、環境変動に対する免疫系・内分泌系のエピジェネティックな応答の可塑性を失わせる。

(2) 環境刺激の制限と遺伝子発現機会の喪失

空調管理された屋内生活における一定の温度、光、匂いの欠如は、環境適応を司る**ストレス応答遺伝子群のサプレッション(抑制)**を招く。

・サーチュイン遺伝子との関連: サーチュイン遺伝子の活性化要因が、寒冷や空腹感などの代謝ストレスや運動であるという知見を鑑みると、刺激のない均質な環境は、生体修復を担う遺伝子の「使用頻度」そのものを低下させている。これは、本来であれば使用されるはずの遺伝子発現を抑制し、生体の防御システムの稼働率を意図せず落としている状態である。

(3) 行動パターンの固定化と神経可塑性の減衰

散歩や遊びがパターン化し、探索行動や自由な意思決定が制限されると、脳への重要な認知・運動インプットが阻害される。

・結果としての帰結: 脳の神経可塑性(neural plasticity)が減衰し、運動器官の協調制御が単調化する。これは環境変動に対する行動的レジリエンスを著しく低下させる。

(4) 社会的相互作用における情動情報の欠如

物理的な共存と、質的な相互作用は異なる。飼い主がデジタル機器へ没入し、情動的・非言語的コミュニケーションの入力が欠損すると、犬の社会性インプットが失われる。

・内分泌的影響: 飼い主との豊かな相互作用によって引き起こされるオキシトシンやセロトニンなどの社会性ホルモン分泌の変動機会が減少し、ストレス耐性の基盤が揺らぐ。これは、免疫・代謝系遺伝子に対する情動制御システムからのポジティブな刺激欠如を意味する。

現代の犬の生活は、食・環境・運動・社会刺激の4つの側面で均質化が進み、本来備わっている“生体レジリエンス(回復・適応力)”が使われる機会を失っている。その結果として、遺伝子発現の柔軟性が低下し、「老化スイッチ」が早期に入りやすくなり、健康寿命が圧縮されていく。

犬を研究施設のマウスと同じ構造の中に閉じ込めないためには、生活の中に “多様性” と “変動” を再び埋め込む必要がある。次章では、なぜ環境刺激が遺伝子発現を変え、生命そのもののレジリエンスを左右するのか──その根本構造を扱う。

犬の遺伝子は環境刺激で活性化される

──環境の「ゆらぎ」と遺伝子の可塑性:修復系システムの起動条件

近年の分子生物学とエピジェネティクス(epigenetics)の研究が示すのは、遺伝子とは“固定された運命”ではなく、“可動性のカタログ(使われるかどうかが環境で決まる設計図)”であり、どのページを開くか(発現させるか)は環境が決めるということである 。犬という動物は、外界の“ゆらぎ”(変動)に応じて、この遺伝子発現が大きく変化する可塑的なシステムである。

第2章で論じた均質化された生活環境は、この「遺伝子の可塑性」を抑制し、恒常性維持機構を「OFF」に固定する要因であった。本章では、犬の修復系システムを活性化し、レジリエンスを「ON」へと導く環境エンリッチメントの具体的なメカニズムを考察する。

1. サーチュインを中心とする修復系遺伝子群の役割

犬の肉体・精神・免疫・代謝は、日々の光、温度、匂い、運動、社会的刺激によって微細に変化する。その変化の中心にいるのが、サーチュイン(Sirtuins/SIRT)をはじめとした「修復系遺伝子」群である 。これらは単なる“長寿遺伝子”ではない。環境刺激を読み取り、細胞修復・代謝調整・抗炎症・ミトコンドリア再生などを行う“生命の調整装置”として働く。犬が外界のうつろいを日常的にどれだけ受け取っているかで、この装置の働き度合いが決定される。

2. 環境刺激と神経・代謝システムへの「情報入力」

均質化に対抗し、遺伝子発現を促す「ゆらぎ」の入力チャネルを以下に検証する。

(1) 散歩・探索行動による脳の可塑性スイッチ

犬の遺伝子に最も強く働きかける運動刺激は、歩くこと、そして「探索」することである 。

・匂い刺激(Olfactory Enrichment): 匂いを追う行為は、脳の可塑性、ストレス耐性、自律神経の調整に深く影響し、その過程でSIRT1/SIRT3系の代謝調整系が反応する 。植物由来の揮発性芳香成分(フィトンチッド:Phytondcide)は、哺乳類の自律神経に影響を与え、ストレス状態からの開放に作用する知見もある 。

・地形のゆらぎ(Mechanotransduction): アスファルトなどの平坦な路面だけではなく、土・草・坂・段差を歩くことで、筋・腱・靭帯・骨膜に入る「微細な振動入力」の多様性が生まれる 。この微細な振動こそが細胞内のエネルギーセンサー(AMPK)を活性化し、サーチュイン活性へとつながる 。これは、肉体の微小な修復を活性化し、外界への柔軟な適応性を高める重要なファクターとなる。

(2) 社会的相互作用:情動刺激による内分泌的修復

犬は社会的動物であり、飼い主と目を合わせ、声を聞き、触れ合う行為は、オキシトシンと副交感神経系を強く働かせる。

・分子レベルの変化: 豊かな社会的刺激は、炎症レベルの低下、代謝の調整、ミトコンドリアのストレス耐性の向上、そして修復系遺伝子の発現向上という分子レベルの変化を引き起こす。触れ合いは、細胞修復を刺激する自己修復的行為となり得る 。

3. ホルミシス効果によるサーチュイン活性の押し上げ

第2章で問題とした均質な環境は、生体が進化の過程で慣れ親しんだ「適度な負荷(ゆらぎ)」を奪っている。この適度な負荷こそが、ホルミシス(hormesis)として働き、修復システムを起動させる鍵である。

犬において、サーチュイン活性を高める主なホルミシス的環境因子は次の5つである 。

1. 運動(特に探索運動): NAD+代謝を上昇させ、SIRT1を活性化する 。

2. 寒冷刺激(Mild Cold Exposure): 冬の散歩などで起きる適度な寒冷は、ミトコンドリア再生系を働かせる 。

3. 温熱刺激: 日向ぼっこのような静かな刺激でも、細胞修復タンパク質(ヒートショックプロテイン)が誘導される 。

4. 空腹時間(オートファジー × SIRT): 適度な絶食時間は細胞の清掃(オートファジー)を促す。老犬の内臓回復に重要なファクターである 。

5. 光(概日リズム × メラトニン): 朝日を浴びる散歩は時計遺伝子のリセットとなり、日内の代謝活動と組織修復のリズムを整える 。これらの「環境の多様性」による刺激こそが、サプリメントの限界を超えて、犬の遺伝子スイッチを「オン」へと導く道筋である 。

次の論点へ:内なる環境のゆらぎ

本章では、犬が外部の環境ゆらぎ(散歩、探索、触覚刺激、光・匂い・温度変化といった多様な刺激)に応じて、遺伝子発現を可塑的にオンへ導く仕組みを扱った 。

しかし、犬の生命にはもうひとつ強力な環境因子がある。それが「内側の環境ゆらぎ」、すなわち腸内バイオームと食の多様性である 。犬は外部の環境刺激によって遺伝子をオンにするだけでなく、腸内細菌叢の変動―内なる環境変動によっても遺伝子発現が大きく書き換えられるのだ。

次章では、外部のゆらぎと対をなす「内なる環境因子」としての食と腸内バイオームについて、レジリエンスの観点から論じる 。

食事は犬と、腸内細菌を刺激する多様で多層的な刺激である。

―腸内バイオームの多様性とネゲントロピー:食事による「内なる環境情報」の書き換え

犬の食事を語るとき、従来の栄養学は三大栄養素の比率やカロリー計算に焦点を当ててきた。しかし、近年の生命科学の視点から見ると、食事の主たる目的は、単なる栄養補給ではなく、「腸内細菌叢のための環境づくり」、すなわち「内なる環境情報(internal environmental signal)の入力」という視点が加わる。

腸内細菌は、犬の代謝、免疫、脳、炎症、老化、寿命にまで影響を与える“内なる環境要因”である。第3章で述べた「外側のゆらぎ」(散歩・温度・空腹など)が外部因子として遺伝子発現を変えるのに対し、食事とマイクロバイオーム(microbiome)は内側から遺伝子のスイッチを押す内在因子として機能する。

1. 腸は遺伝子スイッチのハブ:代謝産物による情報変換システム

腸は外界と体内を隔てる壁であると同時に、腸内細菌叢の遺伝子発現を生物学的アウトプットに変換する情報交換器(ハブ)である 。

腸の「可塑性」を支える高速再生システム

腸上皮細胞は数日単位で入れ替わる体内で最も再生速度の速い組織の一つである 。この高速回転サイクルこそが、食事の変動、腸内細菌の変化、代謝産物の変動といった外的・内的環境の変化に応じて、遺伝子発現を瞬時に切り替える“可塑性”を維持する基盤となっている。

腸内細菌の代謝物は「広範囲な遺伝子スイッチ」である

腸内細菌が作り出す代謝産物は、単なる排泄物ではない。これらは宿主である犬の遺伝子発現に深く関わるシグナル分子である。

・短鎖脂肪酸(SCFA)

・脂質シグナル(中鎖脂肪酸・オメガ3脂肪酸)

・アミノ酸代謝物

これらは腸上皮だけでなく、ミトコンドリア、免疫細胞、肝臓、神経回路にまで影響を及ぼし、生体のGene Switch(遺伝子スイッチ)を広範囲に調節する。腸から生まれた代謝物は、脳腸相関、腸免疫相関、腸肝相関、腸ミトコンドリア相関という多層のネットワークを連動させ、犬のレジリエンスの中枢を担う全身の調律器(tuner)として機能する。

2. 犬の腸の設計思想:スカベンジャー(Scavenger)としての最適化

人間の腸と犬の腸は、設計コンセプトが根本的に異なっている。犬は雑食性かつ肉食寄りの食性、一般的に死肉漁り(scavenger)を主体とする食性に進化した哺乳類である。この設計コンセプトの違いは、何がレジリエンスを高める遺伝子スイッチを効率よく押すかという点で決定的な差を生む。

・犬の腸の特徴: 腸が短く、脂質代謝に強い。これは、発酵途中の食材、高脂肪の肉、内臓、微生物を含んだ食物を効率よく処理することに最適化されている。

・レジリエンスの鍵: 人間のような「食物繊維至上主義」ではなく、細菌が繊維を分解して作る短鎖脂肪酸やビタミン類といった代謝物そのものが重要である。これらが腸壁を修復し、炎症を抑え、老化を遅らせる。

3. 脂肪酸:犬のマイクロバイオームにとっての主要燃料とシグナル

人間の腸内細菌叢の調整の主体が食物繊維であるのに対し、犬の腸内では脂肪酸が主役となり、レジリエンスを高める重要な情報入力を担う。

・オメガ3脂肪酸: Lactobacillus、Roseburia、Bifidobacterium属などの犬にとっての善玉菌を増やし、全身の炎症に抑制的に作用する。

・中鎖脂肪酸(MCT): ココナッツオイルやヤギミルクなどに含まれ、ミトコンドリアを保護し、酸化ストレスを減らす。特に老犬の認知機能改善や脳内DHA濃度上昇に寄与し、SIRT1およびmTORの調整という、サーチュインを中心とする修復系遺伝子に直接的なシグナルを与える。

さらに、中鎖脂肪酸はオメガ3脂肪酸の吸収を助ける相乗効果を持ち、Lactobacillus属菌などの短鎖脂肪酸を生み出す活動を活発にする。

4. 食事の多様性は、腸内細菌の多様性(Diversity)を育くむ

腸内細菌のバリエーションは、宿主が環境変化に遭遇した際に使える「カード(適応力)」を増加させる。犬の腸内細菌叢は、食材の種類を増やすだけで劇的な多様化を見せる。

・多様な食材の例: 発酵食品(納豆・ザワークラウト)、ジビエ、魚介類、臓器類、季節の野菜・果物など。

こうした多様な食材の入力は、腸内細菌叢の発現プロファイル(誰が目に見えて働くか)を変える。その多様性こそが、長期的な免疫安定性、抗炎症性、そして環境変動に対する代謝の柔軟性(レジリエンス)を生み出す。

5. 均質化されたドライフードが招く「腸内環境のマウス化」

ここで、第1章で触れた「均質化されたマウス」の話を、犬の食事に展開させる。超加工された単一のドライフードは、食材の多様性を奪うだけでなく、過酸化脂質や高温処理タンパク質、保存料などを含み、天然の栄養素が壊れている。その結果、腸内細菌の多様性が喪失し、炎症のトリガーとなる細菌群が増殖し、代謝が固定化される。これは、環境均質化による環境適応力の低下、すなわち「腸内環境のマウス化」であり、健康寿命の圧縮を招く。

結語:内なるスイッチの獲得

食事とは、単に三大栄養素の比率やカロリー計算の問題ではなく、腸内細菌が暮らす“世界そのもの”をつくる行為である。第3章で述べた「外側の環境因子」が遺伝子をオンにする要因の話ならば、本章で論じた「内なる環境因子」である腸内バイオームは、遺伝子を内側から揺り動かすもう一つのスイッチである。

外因性のゆらぎと内因性の多様性。この二つのスイッチが揃うとき、犬のレジリエンス(生命の可塑性・適応力・回復力)は最大化され、健康寿命は初めて本来のポテンシャルへ近づいていく。次章では、この理論的考察を踏まえ、臨床の場で観察された「環境エンリッチメントとバイオーム再構築の具体的ログ」を提示する。

臨床が照らし出す、生命システムの応答性と再構築

これまでの章で、犬の生命を左右するのは固定された遺伝情報ではなく、エピジェネティクスを介した環境因子に対する高い応答性(Environmental Responsiveness)であることを論じてきた。臨床の現場は、この応答性が短期間に「具体的な現象」として可視化される場所である。薬理学的介入だけでは動かなかった犬が、環境のわずかな変化(ゆらぎ)に対して一斉にシステムを再活性化(System Reactivation)させ、生命全体が別の方向へ動き出す。

本章では、実際の臨床ログを通し、環境エンリッチメントとバイオームの再構築が、いかにして「固定化された生体」を「動的なシステム」へと回帰させるかを示す。

生命システムの再構成が辿る階層的プロセス

環境の多様性(ゆらぎ)を再導入した際、犬の生体システムが再構成されるプロセスは、どの症例においても概ね以下の4つの段階(フェーズ)を経て進行する。

| フェーズ | 役割 | 主な現象 |

| フェーズ1:適応反応の回復 (Adaptive Response) | 刺激への「応答する能力」の復旧。 | 行動(舐め行動の停止)、情動(表情の変化)、自律神経(睡眠リズム)の改善。 |

| フェーズ2:遺伝子発現の再調整(remodeling) | 応答を基に、細胞レベルで発現配列(プロファイル)を組み替える | 毛艶の改善、剃毛部の発毛、ミトコンドリア活性の向上、炎症レベルの低下。 |

| フェーズ3:システム再活性化 (System Reactivation) | 複数の臓器・システム間の連携が復活する。 | 腸内環境と情動、代謝と免疫が同時に改善。生命全体の意欲が向上。 |

| フェーズ4:レジリエンスの再賦活化 (Resilience) | 環境変動に対するストレス耐性が長期的に向上する。 | 病気からの回復力、老齢性変化への抗い。健康寿命の最大化。 |

Case 1. 社会的刺激による表面化する行動の変容:情動入力による遺伝子再構築

【症例背景】

屋外繋留で外界との関わりをほとんど持たずに暮らしていた老犬。子宮蓄膿症の手術を経て室内飼育へ移行。

【介入と変化】

食事内容や投薬に大きな変化はなかった。変わったのは、室内で「家族の視線」「声」「手の温度」といった微細な社会的刺激(Social Enrichment)を継続的に受けるようになった点のみである。しかしその結果は劇的で、毛艶、行動量、睡眠パターン、そして何より「表情の豊かさ」が著しく改善したものである。

【メカニズムの考察】

ここで起きていたのは、社会的接触という「情動入力」をトリガーとした遺伝子発現の再調整である。視床下部-下垂体-副腎系(HPA軸)へのポジティブな介入とオキシトシンの分泌は、脳のエピジェネティックマーカーに強く関与する。この症例は、社会的刺激が、物理的な生体修復シグナルとして昨日しうることを示している。

Case 2. 探索行動による報酬系の正常化:脳-皮膚連関の再構築

【症例背景】 全身を舐め続け、難治性皮膚疾患(心因性皮膚炎疑い)として転院してきた大型犬。標準的な内服治療(ステロイド・分子標的治療薬)では改善が見られず、皮膚の病変は四肢から腹部へと拡大していた。

【介入と変化】 薬理的なアプローチを一旦停止し、「散歩時間の延長」と「ルートの多様化」という行動学的処方を行った。 具体的には、平坦なアスファルトではなく、土や草の上といった**「不整地(地形のゆらぎ)」**を歩かせ、犬が望むままに匂い嗅ぎ(探索)を制限せずに行わせた。 その結果、介入開始から数週間で、生活の中で常習化していた舐め行動は自然に消失し、それに伴い皮膚炎も完治した。

【メカニズムの考察:誤作動していた報酬回路の書き換え】 この症例で起きていたのは、皮膚の病気ではない。均質化された環境による「退屈(刺激の欠如)」という慢性ストレスに対し、脳が「自分の体を舐める」という行為でエンドルフィン(鎮痛・快楽物質)を分泌させ、精神の平衡を保とうとした**誤った適応反応(Maladaptive Response)**であった。

介入によって以下の再構築(Reconstruction)が行われたと考えられる。

1.自律神経のチューニング(Phase 1: 適応反応) 不整地を歩く運動と探索行動は、交感神経の過緊張を解き、セロトニン分泌を促した。これにより、自律神経のバランスが「不安・焦燥」から「充足・弛緩」へとシフトし、舐める行為への衝動(興奮)が抑制された。

2.報酬系の正常化(Phase 2: 遺伝子発現の再構成) 「探索」という犬本来の生存本能を満たす行動が、ドーパミン神経系を正しく活性化した。これにより、脳は「舐めること」以外で報酬を得られるようになり、BDNF(脳由来神経栄養因子)の発現量が増加。脳神経の可塑性(Plasticity)が回復し、「舐める=快感」という病的な回路が物理的に書き換えられたのである。

本症例は、外部環境からの「情報のゆらぎ(探索)」が、脳内報酬系を正常化し、結果として免疫・皮膚という末梢組織の問題を解決した脳-皮膚連関(Brain-Skin Axis)の再構築例である

Case 3. 食事とバイオームの多様性が起こす「システム再活性化」

【症例背景】

術後、ケージの奥にこもり、意欲を消失。剃毛部の発毛も停滞し、生体機能が「沈黙」していた小型犬。

【介入と変化】

ドライフードに、ゆで卵、野菜を少量加えただけで、腸内バイオームに多様性が生まれ、代謝、行動、被毛サイクル、情動が連動して改善。発毛が見られ、ケージから自ら出るようになり、同居犬と遊ぶようになった。

【メカニズムの考察】

第4章で論じた通り、腸内細菌叢の変化は、短鎖脂肪酸やサイトカインを介して、全身の遺伝子発現と代謝ネットワークに介入する。食事という内なる小さな環境刺激(Internal Input)が、犬自身が持つ修復メカニズムを再活性化(System Reactivationさせた可能性を示唆している。

Case 4. 腸内環境の再構築と構造的レジリエンスの獲得:鍼と栄養シグナルの相乗効果

──物理刺激と栄養シグナルが同期したとき、構造的レジリエンスは再賦活化される

【症例背景】 椎間板ヘルニアによる歩行困難を呈し、鍼治療によって一度は回復するも、再発を繰り返していた個体。 構造的な脆弱性が残り、「治っては崩れる」というエントロピー増大(崩壊)のループから抜け出せずにいた。

【介入と変化】 物理的なアプローチ(鍼治療)に加え、「内なる刺激因子」としてボーンブロス(骨スープ)の摂取を提案。 結果、再発のサイクルが完全に停止しただけでなく、全身の毛艶が大きく改善し、身体の柔軟性と強度が同時に回復した。

【メカニズムの考察:物理的刺激と化学的シグナルの共振作用】 この症例は、鍼治療による「物理的ゆらぎ(局所血流と神経刺激)」と、ボーンブロスによる「化学的ゆらぎ(栄養シグナル)」が同期し、生命システムを強力に再構築した例である。

- 内在刺激としての機能性ペプチド(Phase 2: 遺伝子再構成) :ボーンブロスに含まれるプロリン、ヒドロキシプロリン、グリシンといったアミノ酸は、単なるコラーゲンの「材料」にとどまらない。これらが結合した生理活性ペプチドは、細胞に対して「組織を修復せよ」というエピジェネティックな命令(シグナル)として機能し、椎間板や結合組織のコラーゲン合成遺伝子を発現を促す方向に働く。

- 腸壁修復と全身ネットワークの安定化(Phase 3: システム再活性化) :アミノ酸とペプチドのスープは、同時に腸上皮細胞の修復も促進する。腸のバリア機能が整うことで、全身の慢性炎症レベルが低下し、修復ネットワークが阻害されることなく椎間板の再生に集中できる環境が整う。

- 構造的レジリエンスの確立(Phase 4: 再賦活化): 鍼による「外からの刺激」で活性化した患部に、ボーンブロスという「内からの修復材とシグナル」が的確に届く。この内外のゆらぎの協奏こそが、繰り返す再発(崩壊)を食い止め、身体の強度と柔軟性を取り戻す構造的レジリエンスを賦活化したのである。

結論:生命の本質は「固定性」ではなく「応答性」にある

これら臨床ログが示している事実は一つである。犬という生命は、あらかじめ定められた寿命に向かって進む機械ではなく、環境刺激に対するエピジェネティック応答によって、代謝・行動・免疫・神経系を動的に再構成し続けるシステムだということだ。

臨床獣医師が果たすべき真の役割とは、この再構成を妨げる要因(栄養の均質化、環境刺激の欠如、社会的接触の不足)を特定し、犬の生体システムのレジリエンスを再賦活化するための「環境情報の処方箋」を描くことにある。NMNのような単一の分子が寿命を延ばす可能性を否定はしない。しかし、我々の目の前には、もっと強力で、確実なスイッチがある。多角的な感覚刺激、探索行動、社会的接触、そして腸内細菌叢への多層的な栄養入力。これらが揃ったとき、犬の応答性(Responsiveness)は最大化され、健康寿命は自然と上向く。生命の本質は、固定性ではない。応答性と可塑性、そして再構成能力にこそある。

結語

本稿で述べてきたように、犬の健康寿命を支える前提条件は、生活環境を研究施設のマウスのように均質化しないことである。しかし、臨床獣医師が示すべき道は、考えうるすべての環境因子や内在因子を列挙しオーナーに高いハードルを課すことではない。

まずはその犬にとって最も不足している刺激因子を見極め、最小限の介入によってレジリエンスの回復と再構築を可視化すること。その小さな成功体験を起点として、次なる環境因子、内的要因の多様化を段階的に提示する。こうしたスモールステップの積み重ねを通じて、エピジェネティクスに働きかけ続け、内外を問わず適切な“ゆらぎ”を生体に与え続けることが、健康寿命の延長と、天寿を全うする過程そのものの幸福度を高めていく。

犬とオーナーの横に立ち、ともに歩きながら環境を再設計していく。それこそが、遺伝子とマイクロバイオームを視野に入れた現代の臨床獣医師として、私が歩むべき道であるとこの場で表明したい。

この分野のさらなる進歩を期待し、本稿の結びとする。